本日は開館日です

開館時間 9:00~22:00

ここから本文です。

トピックス

SCARTSからのおすすめ情報

SCARTSで開催するイベント情報

-

主催事業 美術 レクチャー 上映会 その他

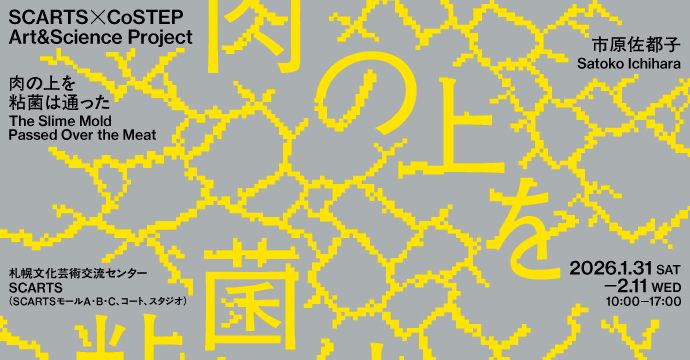

主催事業 美術 レクチャー 上映会 その他 SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト

札幌市立高校特別プログラム「あかさかな」2025年10月26日(日)、2025年11月15日(土)、2025年12月14日(日)、2026年2月8日(日)

-

貸館事業 販売(物産)

貸館事業 販売(物産) リアン(絆)マルシェ

2026年1月16日(金)

-

貸館事業 販売(物産)

貸館事業 販売(物産) Hand work マルシェ

2026年1月17日(土)

-

貸館事業 音楽

貸館事業 音楽 竹形 貴之 クラシックギター トーク&ミニコンサート

2026年1月17日(土)

-

貸館事業 説明会

貸館事業 説明会 ロケフォト相談会inHOKKAIDO

2026年1月18日(日)

-

貸館事業 販売(物産)

貸館事業 販売(物産) ハッピーマーケットSappro Vol.5

2026年1月18日(日)

-

貸館事業 販売(物産)

貸館事業 販売(物産) リアン(絆)マルシェ

2026年1月19日(月)・20日(火)

-

貸館事業 販売(物産)

貸館事業 販売(物産) ウィッグユキ展示会

2026年1月20日(火)

お知らせ

-

2026年1月16日(金)

札幌市民交流プラザ -

2025年12月22日(月)

札幌文化芸術交流センター SCARTS -

2025年12月25日(木)

札幌市民交流プラザ -

2026年1月14日(水)

札幌市民交流プラザ