本日は開館日です

開館時間 9:00~22:00

ここから本文です。

トピックス

SCARTSからのおすすめ情報

SCARTSで開催するイベント情報

-

主催事業 美術 レクチャー 上映会 その他

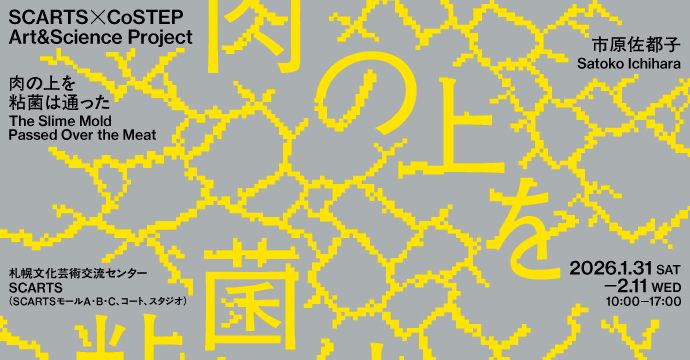

主催事業 美術 レクチャー 上映会 その他 SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト

札幌市立高校特別プログラム「あかさかな」2025年10月26日(日)、2025年11月15日(土)、2025年12月14日(日)、2026年2月8日(日)

-

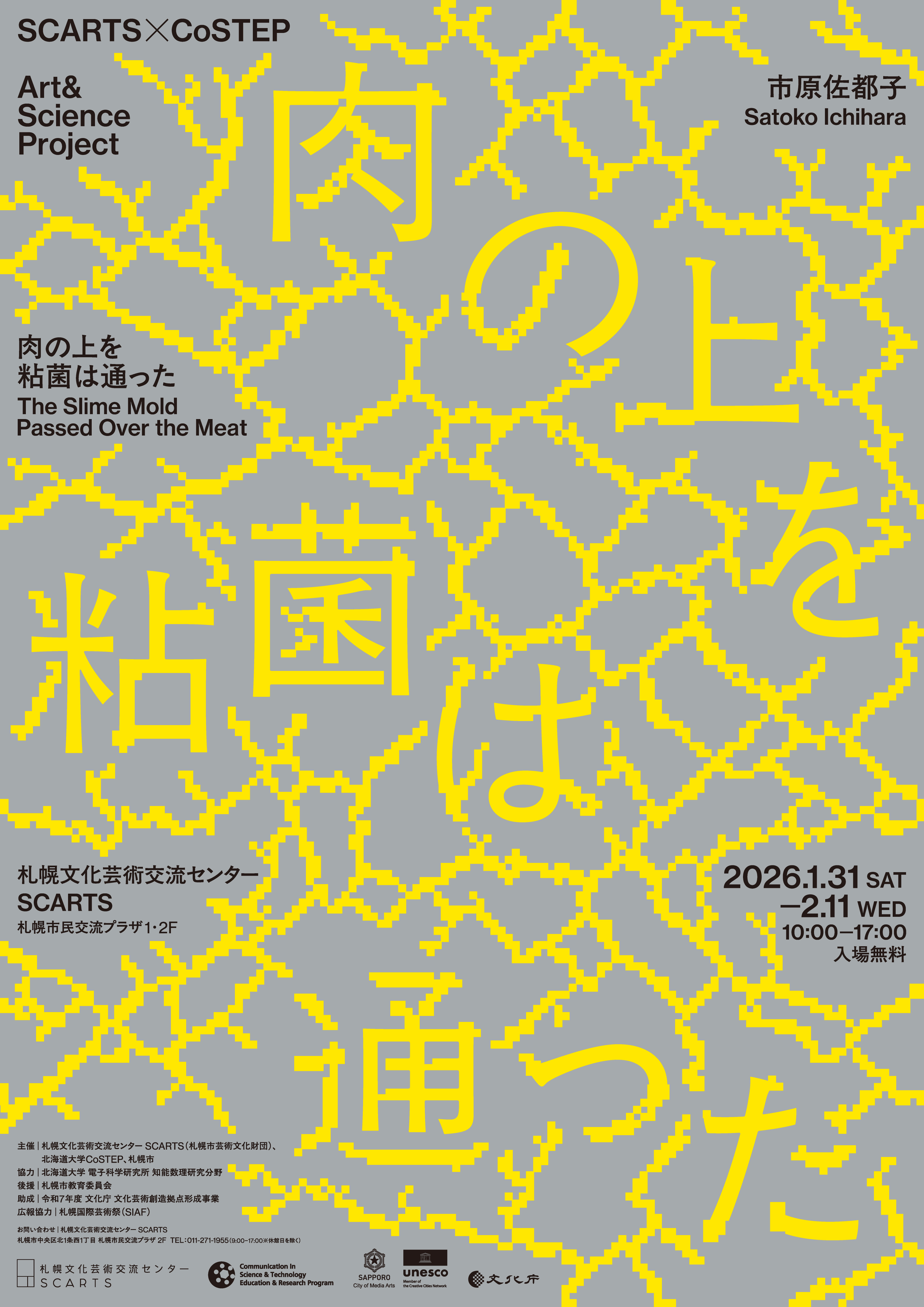

主催事業 展示 美術 トーク 上映会

主催事業 展示 美術 トーク 上映会 SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト

市原佐都子『肉の上を粘菌は通った』2026年1月31日(土)~ 2月11日(水・祝)

-

共催事業 展示 トーク

共催事業 展示 トーク 天神山、みたび、まちにいく。

2026年2月14日(土)

-

貸館事業 その他

貸館事業 その他 朗読会 はまなす Vol.53

2026年2月16日(月)

-

貸館事業 販売(物産)

貸館事業 販売(物産) しとらすの会・着物 ハンドメイド市

2026年2月17日(火)・18日(水)

-

貸館事業 講演

貸館事業 講演 まち×大学 まなび交流会 第0回~地域とつくる未来、大学とひらく可能性~

2026年2月18日(水)

-

貸館事業 講演

貸館事業 講演 フィールデイズ未来フォーラム 2026

グラスフェッドってなぁに?2026年2月20日(金)

-

貸館事業 展示

貸館事業 展示 北海道情報大学 湯村研究室 2025年度卒業研究展

2026年2月20日(金)・21日(土)

お知らせ

-

2026年2月5日(木)

札幌市民交流プラザ -

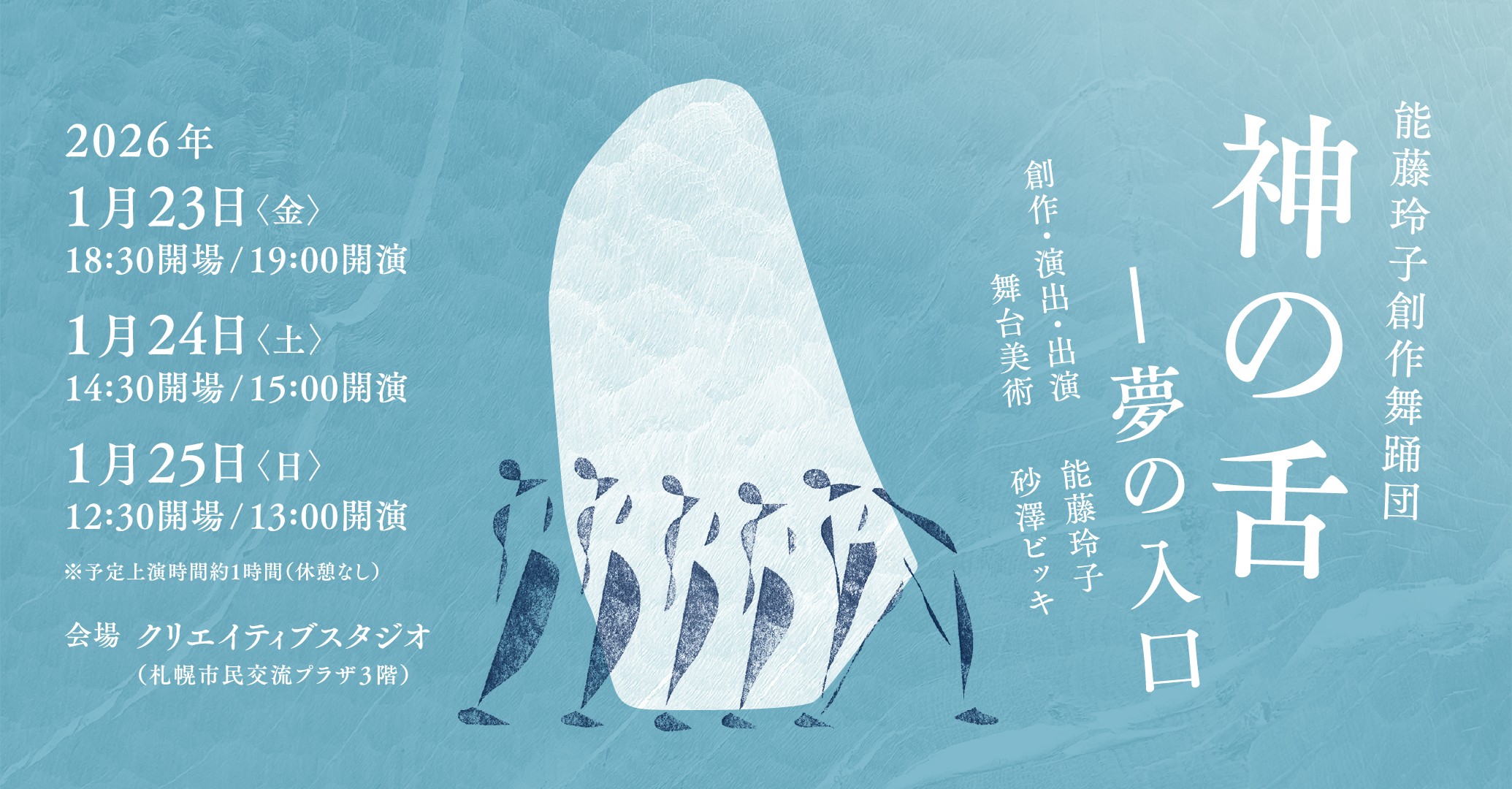

2026年1月25日(日)

札幌文化芸術交流センター SCARTS -

2026年1月20日(火)

札幌市民交流プラザ -

2026年1月14日(水)

札幌市民交流プラザ