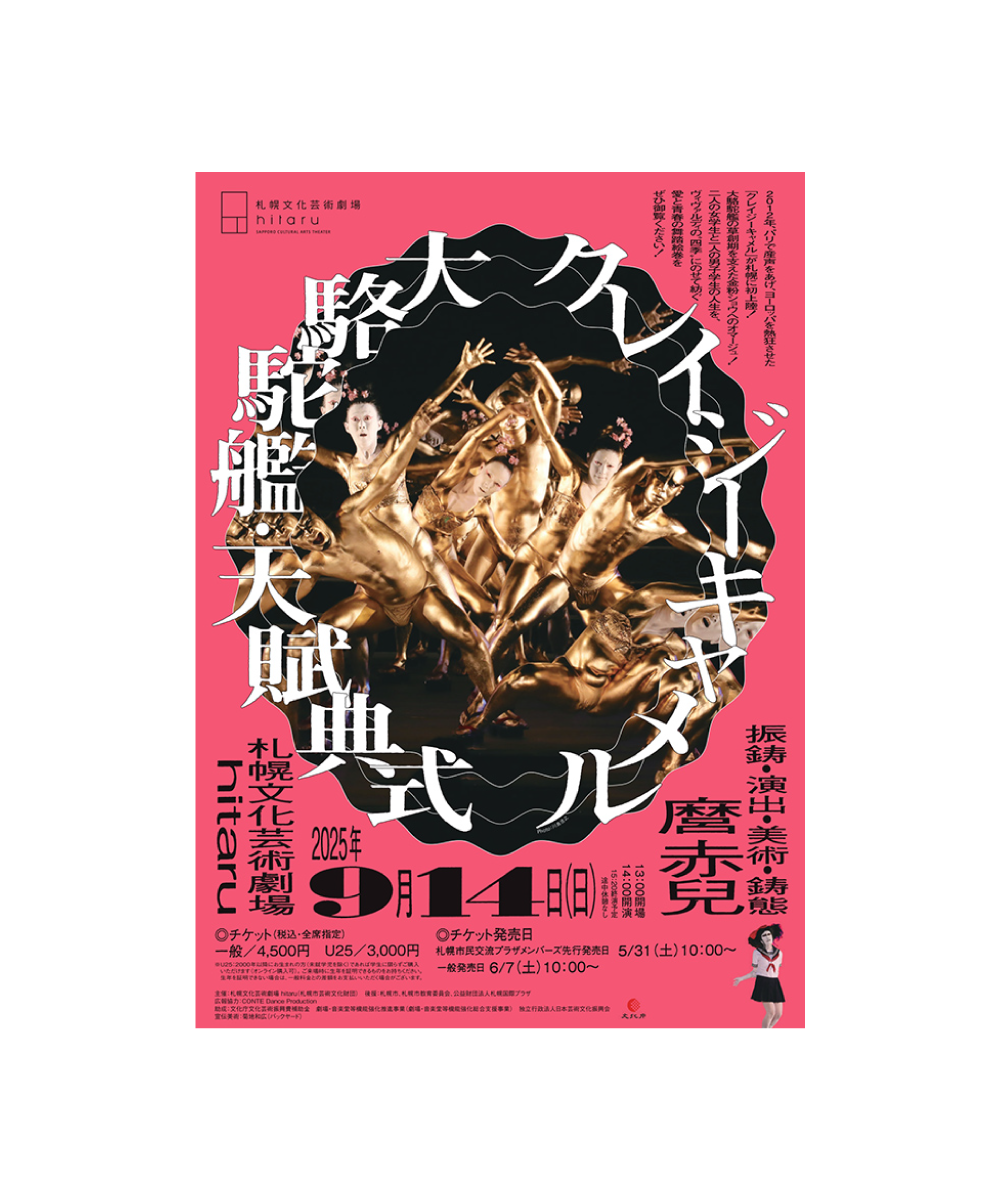

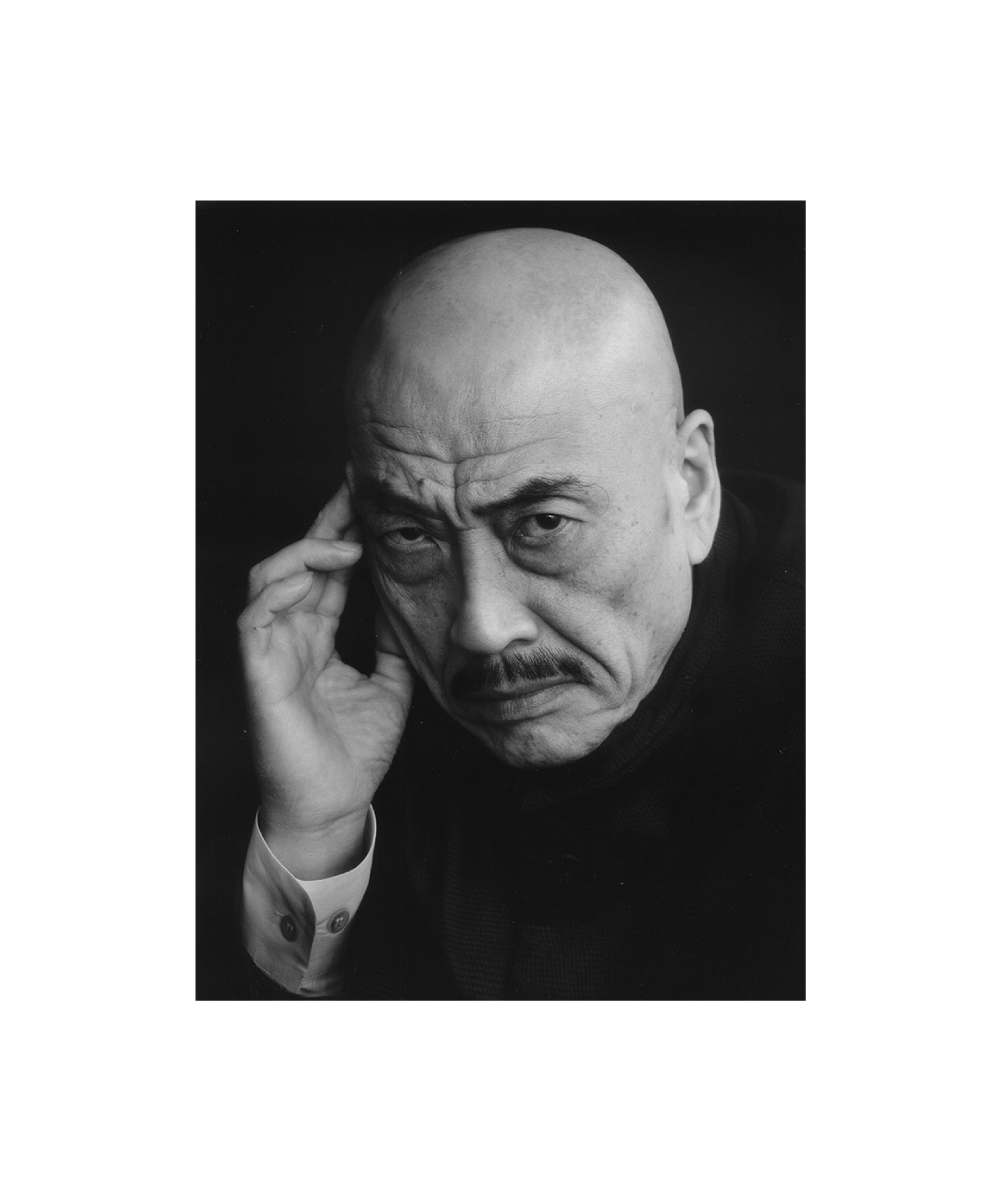

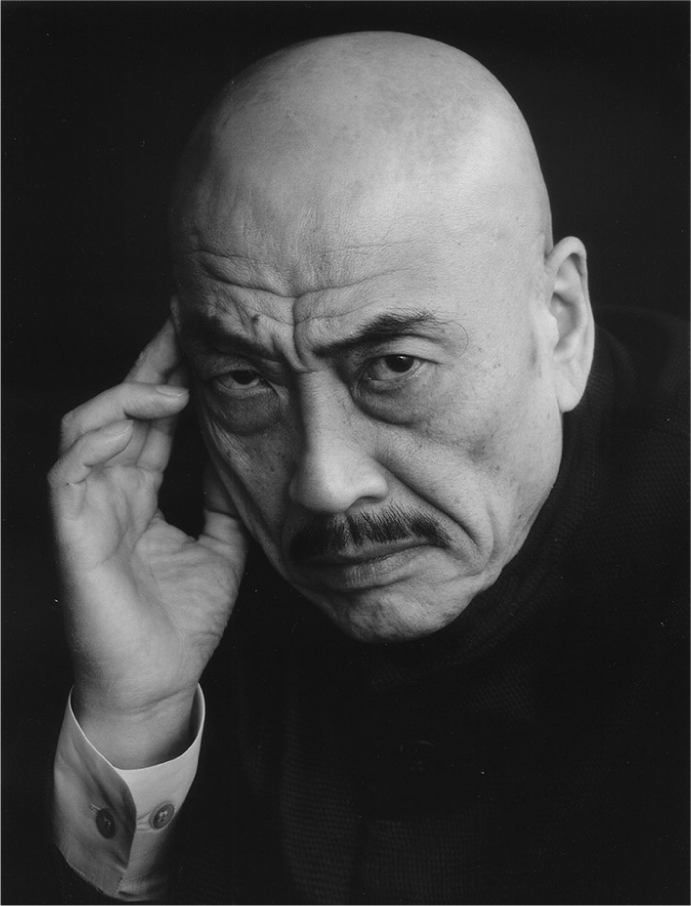

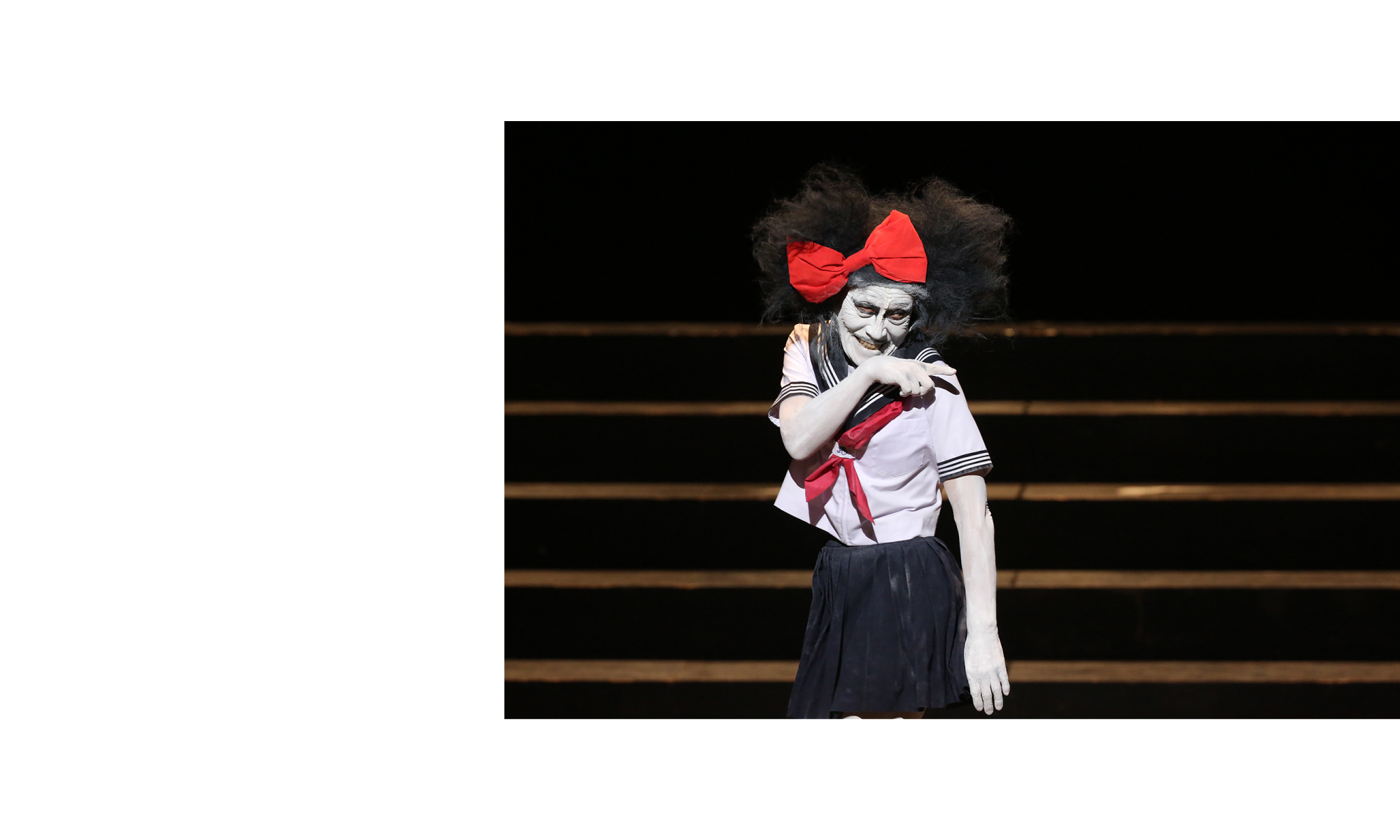

麿 赤兒

AKAJI MARO

1943年生まれ。奈良県出身。1965年、唐十郎の劇団「状況劇場」に参画。唐の「特権的肉体論」を具現化する役者として、1960~70年代の演劇界に大きな変革の嵐を起こし、多大な影響を及ぼす。1966年、役者として活動しながら舞踏の創始者である土方巽に師事。1972年、大駱駝艦を旗揚げし、舞踏に大仕掛けを用いた圧倒的スペクタクル性の強い様式を導入。“天賦典式”(てんぷてんしき:この世に生まれ入ったことこそ大いなる才能とする)と名付けたその様式は、国内外で大きな話題となり、「Butoh」を世界に浸透させる。精力的に新作を発表し続けているほか、舞踏手育成にも力を注ぎ、多彩な舞踏グループ・舞踏手を輩出。また、映画・TV・舞台等においても独特の存在感を放ち、ジャンルを越境し先駆的な地位を確立している。

大駱駝艦

DAIRAKUDAKAN

麿赤兒主宰。1972年創設。その様式を“天賦典式”(てんぷてんしき:この世に生まれ入ったことこそ大いなる才能とする)と名付け、忘れ去られた「身振り・手振り」を採集・構築し、数多くの作品を生み出している。1982年、舞踏カンパニーとしては初のフランス・アメリカ公演を行い、鮮烈なインパクトを与えて広く「Butoh」を浸透させた。また、麿赤兒の考え方である「一人一派」を実践し、山海塾や室伏鴻など多彩な舞踏グループ及び舞踏手を多数輩出している。現在、東京・吉祥寺にあるスタジオ「壺中天」(こちゅうてん)を拠点とし、様々なユニットを内蔵、大駱駝艦・天賦典式公演並びに壺中天での公演を精力的に行っている。舞踏ワークショップも随時実施、毎夏恒例となった長野県白馬村での舞踏体験合宿には、国内外から多数の参加者が集まる。1974年、87年、96年、99年、07年、12年、19年 舞踊批評家協会賞受賞。

——北海道では大駱駝艦の公演を観るのは初めての方もいらっしゃると思われますが、大駱駝艦が表現する舞踏の魅力を麿氏の言葉でお伝えください。

私、麿赤兒が主宰する大駱駝艦の舞踏公演は「天賦典式」と名付けています。それは、この世に生まれ入ったことを大いなる才能であると考え、正負を問わず人々のあらゆる存在の在り方が素晴らしいとする造語で、舞踏手(ダンサー)たちが織りなす舞台を「典式」即ち「祭典」として提示しています。舞台上で行われる作品は、観客の皆さまのそれぞれの想像力との合体によって成立した「何物」かにより完成されます。つまり、皆さまの百人百様の眼力で作品を完成させることを楽しんでいただくという趣向です。

——今回上演する「クレイジーキャメル」は、ヴィヴァルディの「四季」にのせて思春期の少年少女の内面を映す作品。黄金の舞踏手たちも印象的ですが、どのような着眼点から生まれ、どのような魅力がありますか?

ヴィヴァルディの「四季」を人生の「四季」ととらえ、麿赤兒としては珍しく音楽から着想を得た作品です。舞踏仕立ての金粉ショーと位置付け、大駱駝艦の草創期に全国のキャバレーを巡ったことをプレ舞踏と考えて創作しました。ちなみに北海道各地のキャバレーを巡ったことは、今も記憶に鮮明に残っています。タイトルはパリのキャバレー「クレイジーホース」を意識してちょっと遊んでみました。

——舞踏家としての表現、演出について大切にされていることはなんですか?

日常の生活の中で発見したことを、あれも舞踏・これも舞踏・それも舞踏と考え、人類誕生以来忘れ去られた身振り・手振りを復権させるべく、舞踏のファクターを広げ、深めることを心掛けています。舞踏手個々の発見が、踊ることへのモチベーションに。演出は、それらをより密度あるものにすることが楽しいのです。

——札幌での公演に期待していること、公演に向けての意気込みをお聞かせください。

20代に札幌や北海道で行った金粉ショー・キャバレー行脚が懐かしい! 金粉ショーの集大成的演目「クレイジーキャメル」を約60年の時を経て上演できることが何ともうれしいです。観客の皆さまには、懐かしさと未来的ともいえる舞台を大いに楽しみ、青春時代の淡い恋心を思い出していただければと願っています。

上演記念プレトークイベント

「大駱駝艦・天賦典式について」

13:30開場 14:00開始

● クリエイティブスタジオ

● 参加無料(事前申込制)

麿 赤兒の舞踏ワークショップ

18:00開場 18:30開始

● 札幌文化芸術劇場 hitaru

● 定員40名(舞踏・ダンス経験不問、16歳以上55歳以下) ● 料金2,500円

● 講師:麿 赤兒 ● アシスタント:田村一行、鉾久奈緒美